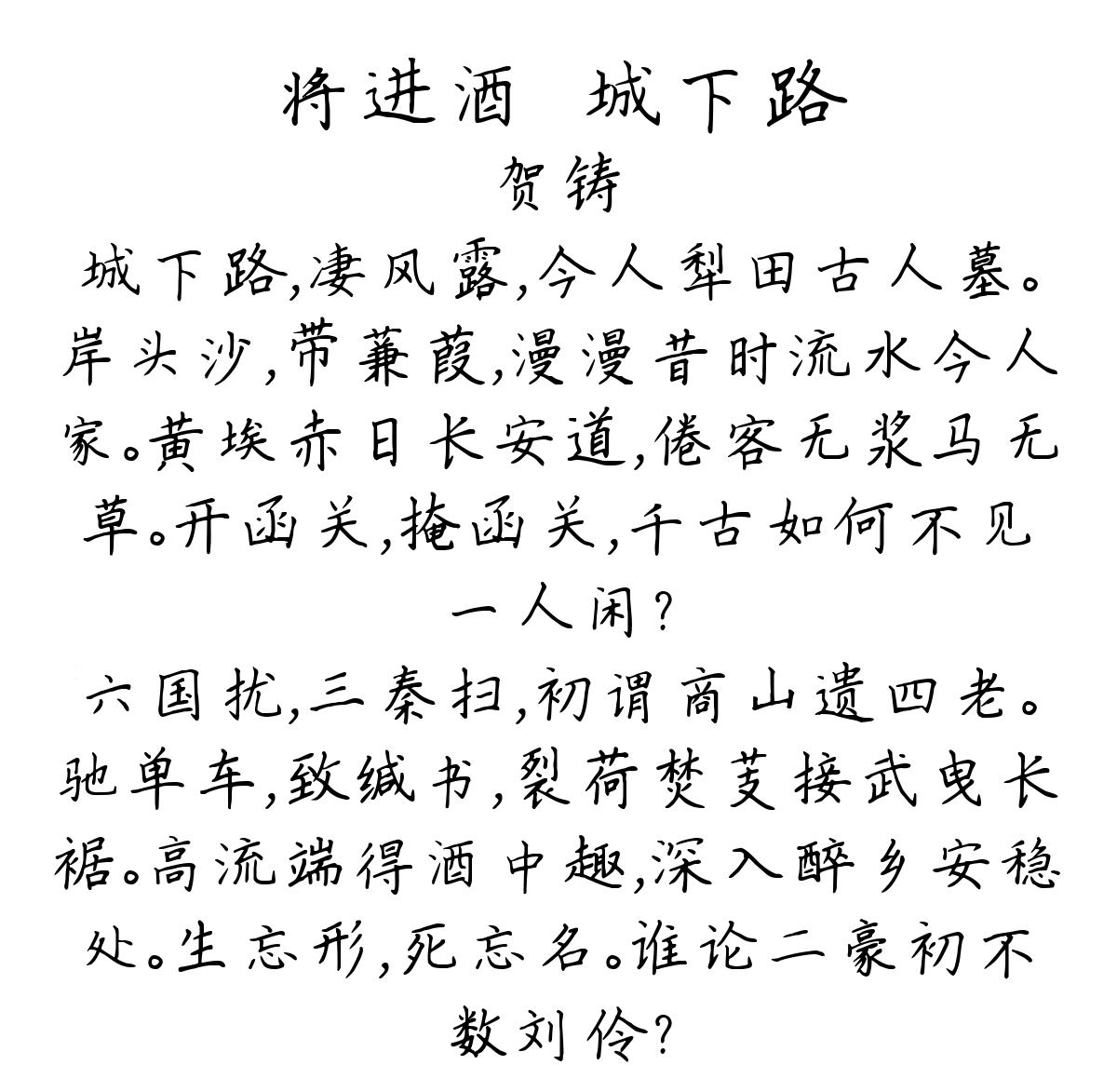

将进酒·城下路

城下路,凄风露,今人犁田古人墓。岸头沙,带蒹葭,漫漫昔时流水今人家。黄埃赤日长安道,倦客无浆马无草。开函关,掩函关,千古如何不见一人闲?

六国扰,三秦扫,初谓商山遗四老。驰单车,致缄书,裂荷焚芰接武曳长裾。高流端得酒中趣,深入醉乡安稳处。生忘形,死忘名。谁论二豪初不数刘伶?

城下路,凄风露,今人犁田古人墓。岸头沙,带蒹葭,漫漫昔时流水今人家。黄埃赤日长安道,倦客无浆马无草。开函关,掩函关,千古如何不见一人闲?

六国扰,三秦扫,初谓商山遗四老。驰单车,致缄书,裂荷焚芰接武曳长裾。高流端得酒中趣,深入醉乡安稳处。生忘形,死忘名。谁论二豪初不数刘伶?

城墙下面的道路,凄冷的风和露水,如今的人在耕犁古人的坟墓。

岸头的沙地上,长着芦苇,悠悠漫长的过去那流水边如今有着人家。

黄色的尘埃和炽热的太阳笼罩着长安的道路,疲倦的行客没有水喝马也没有草料。

打开函谷关,又关闭函谷关,千古以来为什么不见有一个人清闲呢?六国被侵扰,三秦被扫平,起初说是商山隐居着四位老人。

赶着一辆车,送上书信,撕毁荷叶焚烧菱角,接着迈开脚步拖着长长的衣裙。

高雅的人流连于酒中乐趣,深深地进入醉乡那安稳的地方。

活着就忘记外在的形态,死了就忘记名声。

谁还说那两位豪杰当初比不上刘伶呢?