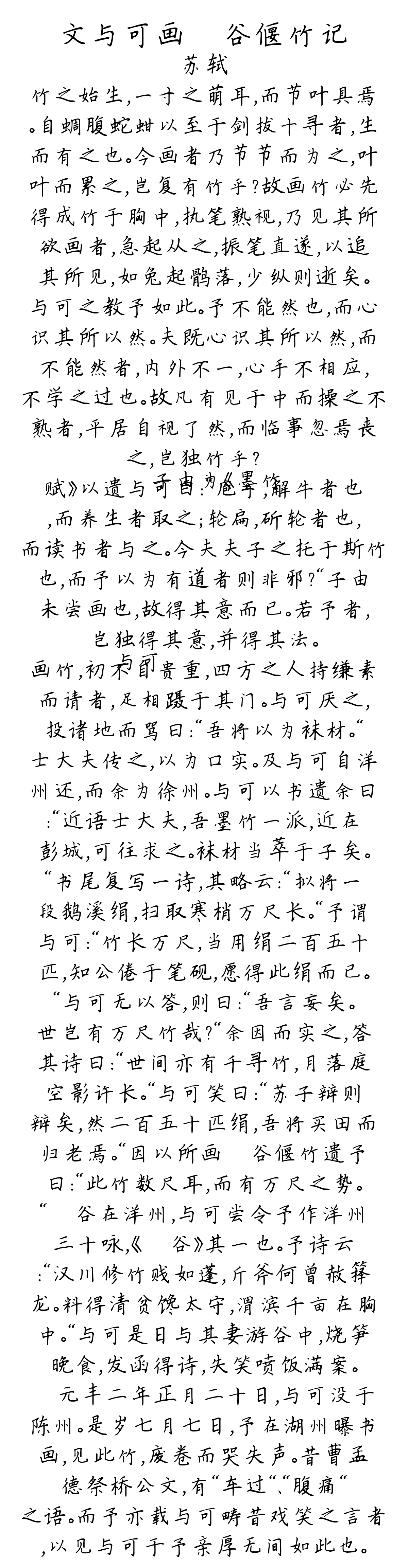

文与可画筼筜谷偃竹记

竹之始生,一寸之萌耳,而节叶具焉。自蜩腹蛇蚶以至于剑拔十寻者,生而有之也。今画者乃节节而为之,叶叶而累之,岂复有竹乎?故画竹必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者,急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,少纵则逝矣。与可之教予如此。予不能然也,而心识其所以然。夫既心识其所以然,而不能然者,内外不一,心手不相应,不学之过也。故凡有见于中而操之不熟者,平居自视了然,而临事忽焉丧之,岂独竹乎? 子由为《墨竹赋》以遗与可曰:“庖丁,解牛者也,而养生者取之;轮扁,斫轮者也,而读书者与之。今夫夫子之托于斯竹也,而予以为有道者则非邪?“子由未尝画也,故得其意而已。若予者,岂独得其意,并得其法。 与可画竹,初不自贵重,四方之人持缣素而请者,足相蹑于其门。与可厌之,投诸地而骂曰:“吾将以为袜材。“士大夫传之,以为口实。及与可自洋州还,而余为徐州。与可以书遗余曰:“近语士大夫,吾墨竹一派,近在彭城,可往求之。袜材当萃于子矣。“书尾复写一诗,其略云:“拟将一段鹅溪绢,扫取寒梢万尺长。“予谓与可:“竹长万尺,当用绢二百五十匹,知公倦于笔砚,愿得此绢而已。“与可无以答,则曰:“吾言妄矣。世岂有万尺竹哉?“余因而实之,答其诗曰:“世间亦有千寻竹,月落庭空影许长。“与可笑曰:“苏子辩则辩矣,然二百五十匹绢,吾将买田而归老焉。“因以所画筼筜谷偃竹遗予曰:“此竹数尺耳,而有万尺之势。“筼筜谷在洋州,与可尝令予作洋州三十咏,《筼筜谷》其一也。予诗云:“汉川修竹贱如蓬,斤斧何曾赦箨龙。料得清贫馋太守,渭滨千亩在胸中。“与可是日与其妻游谷中,烧笋晚食,发函得诗,失笑喷饭满案。 元丰二年正月二十日,与可没于陈州。是岁七月七日,予在湖州曝书画,见此竹,废卷而哭失声。昔曹孟德祭桥公文,有“车过“、“腹痛“之语。而予亦载与可畴昔戏笑之言者,以见与可于予亲厚无间如此也。