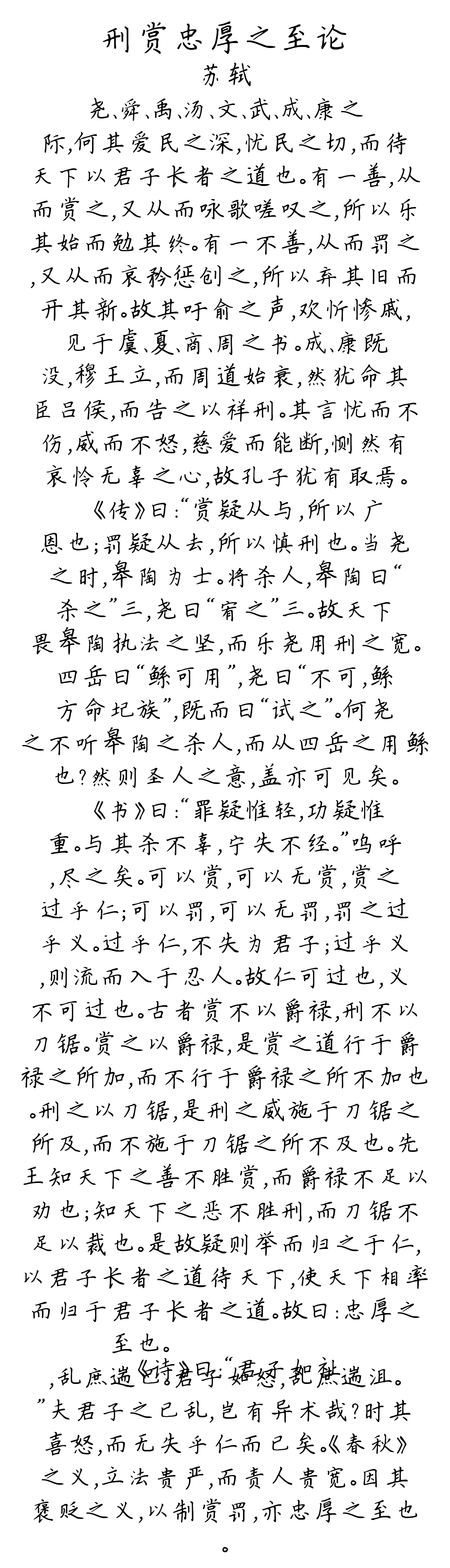

刑赏忠厚之至论

尧、舜、禹、汤、文、武、成、康之际,何其爱民之深,忧民之切,而待天下以君子长者之道也。有一善,从而赏之,又从而咏歌嗟叹之,所以乐其始而勉其终。有一不善,从而罚之,又从而哀矜惩创之,所以弃其旧而开其新。故其吁俞之声,欢忻惨戚,见于虞、夏、商、周之书。成、康既没,穆王立,而周道始衰,然犹命其臣吕侯,而告之以祥刑。其言忧而不伤,威而不怒,慈爱而能断,恻然有哀怜无辜之心,故孔子犹有取焉。 《传》曰:“赏疑从与,所以广恩也;罚疑从去,所以慎刑也。当尧之时,皋陶为士。将杀人,皋陶曰“杀之”三,尧曰“宥之”三。故天下畏皋陶执法之坚,而乐尧用刑之宽。四岳曰“鲧可用”,尧曰“不可,鲧方命圮族”,既而曰“试之”。何尧之不听皋陶之杀人,而从四岳之用鲧也?然则圣人之意,盖亦可见矣。 《书》曰:“罪疑惟轻,功疑惟重。与其杀不辜,宁失不经。”呜呼,尽之矣。可以赏,可以无赏,赏之过乎仁;可以罚,可以无罚,罚之过乎义。过乎仁,不失为君子;过乎义,则流而入于忍人。故仁可过也,义不可过也。古者赏不以爵禄,刑不以刀锯。赏之以爵禄,是赏之道行于爵禄之所加,而不行于爵禄之所不加也。刑之以刀锯,是刑之威施于刀锯之所及,而不施于刀锯之所不及也。先王知天下之善不胜赏,而爵禄不足以劝也;知天下之恶不胜刑,而刀锯不足以裁也。是故疑则举而归之于仁,以君子长者之道待天下,使天下相率而归于君子长者之道。故曰:忠厚之至也。 《诗》曰:“君子如祉,乱庶遄已。君子如怒,乱庶遄沮。”夫君子之已乱,岂有异术哉?时其喜怒,而无失乎仁而已矣。《春秋》之义,立法贵严,而责人贵宽。因其褒贬之义,以制赏罚,亦忠厚之至也。