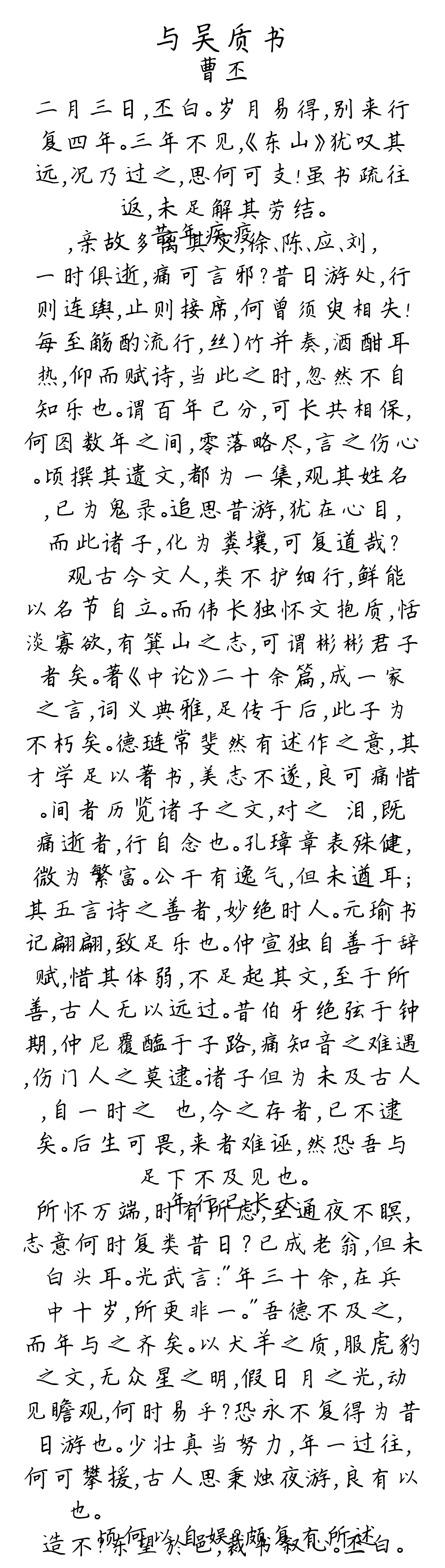

与吴质书

二月三日,丕白。岁月易得,别来行复四年。三年不见,《东山》犹叹其远,况乃过之,思何可支!虽书疏往返,未足解其劳结。 昔年疾疫,亲故多离其灾,徐、陈、应、刘,一时俱逝,痛可言邪?昔日游处,行则连舆,止则接席,何曾须臾相失!每至觞酌流行,丝)竹并奏,酒酣耳热,仰而赋诗,当此之时,忽然不自知乐也。谓百年己分,可长共相保,何图数年之间,零落略尽,言之伤心。顷撰其遗文,都为一集,观其姓名,已为鬼录。追思昔游,犹在心目,而此诸子,化为粪壤,可复道哉? 观古今文人,类不护细行,鲜能以名节自立。而伟长独怀文抱质,恬淡寡欲,有箕山之志,可谓彬彬君子者矣。著《中论》二十余篇,成一家之言,词义典雅,足传于后,此子为不朽矣。德琏常斐然有述作之意,其才学足以著书,美志不遂,良可痛惜。间者历览诸子之文,对之抆泪,既痛逝者,行自念也。孔璋章表殊健,微为繁富。公干有逸气,但未遒耳;其五言诗之善者,妙绝时人。元瑜书记翩翩,致足乐也。仲宣独自善于辞赋,惜其体弱,不足起其文,至于所善,古人无以远过。昔伯牙绝弦于钟期,仲尼覆醢于子路,痛知音之难遇,伤门人之莫逮。诸子但为未及古人,自一时之儁也,今之存者,已不逮矣。后生可畏,来者难诬,然恐吾与足下不及见也。 年行已长大,所怀万端,时有所虑,至通夜不瞑,志意何时复类昔日?已成老翁,但未白头耳。光武言:"年三十余,在兵中十岁,所更非一。"吾德不及之,而年与之齐矣。以犬羊之质,服虎豹之文,无众星之明,假日月之光,动见瞻观,何时易乎?恐永不复得为昔日游也。少壮真当努力,年一过往,何可攀援,古人思秉烛夜游,良有以也。 顷何以自娱?颇复有所述造不?东望於邑,裁书叙心。丕白。