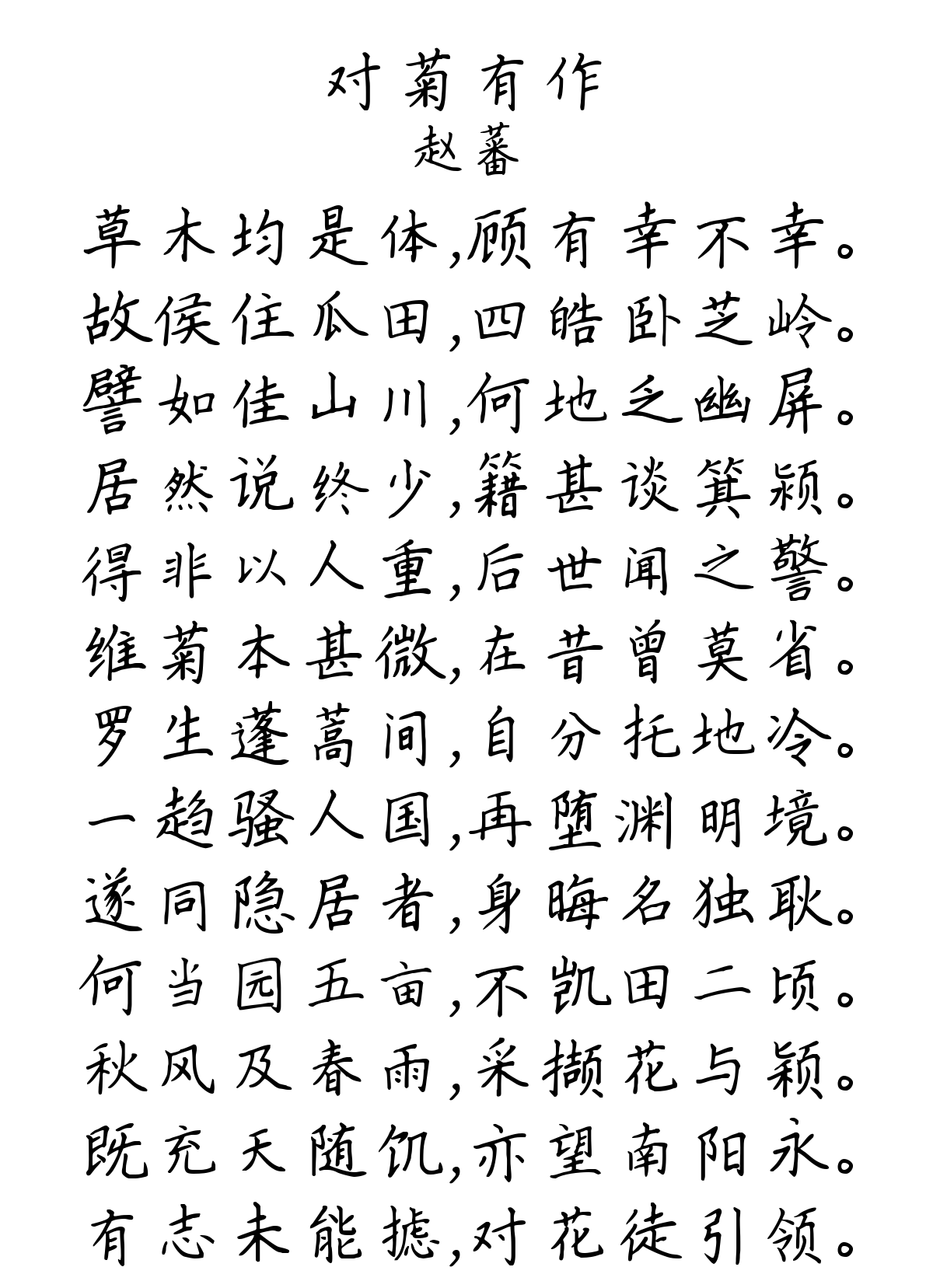

对菊有作

草木均是体,顾有幸不幸。

故侯住瓜田,四皓卧芝岭。

譬如佳山川,何地乏幽屏。

居然说终少,籍甚谈箕颍。

得非以人重,后世闻之警。

维菊本甚微,在昔曾莫省。

罗生蓬蒿间,自分托地冷。

一趋骚人国,再堕渊明境。

遂同隐居者,身晦名独耿。

何当园五亩,不凯田二顷。

秋风及春雨,采撷花与颖。

既充天随饥,亦望南阳永。

有志未能摅,对花徒引领。

草木均是体,顾有幸不幸。

故侯住瓜田,四皓卧芝岭。

譬如佳山川,何地乏幽屏。

居然说终少,籍甚谈箕颍。

得非以人重,后世闻之警。

维菊本甚微,在昔曾莫省。

罗生蓬蒿间,自分托地冷。

一趋骚人国,再堕渊明境。

遂同隐居者,身晦名独耿。

何当园五亩,不凯田二顷。

秋风及春雨,采撷花与颖。

既充天随饥,亦望南阳永。

有志未能摅,对花徒引领。

草木都是一样的主体,只是有幸运和不幸运之分。

从前的侯王住在种瓜的田地,商山四皓隐居在长着灵芝的山岭。

就如同美好的山川,哪里会缺少幽深的屏障。

但最终被人谈论得少,声名远扬地谈论着许由、巢父和箕子、颍川的高人。

莫非是因为人而被重视,让后世听闻后为之警醒。

只有菊花本来很微小,在过去曾不被注意。

生长在蓬蒿之间,自己认为托身之地很清冷。

一旦进入了诗人的国度,又再次落入陶渊明的境界。

于是就如同隐居者,自身隐晦但名声独自显耀。

什么时候有五亩的园子,不羡慕二顷的田地。

在秋风和春雨中,采摘花朵和花穗。

既能满足像陆龟蒙那样的饥饿,也希望能像诸葛亮那样长久。

有志向却没能抒发,对着花只能白白地引领盼望。