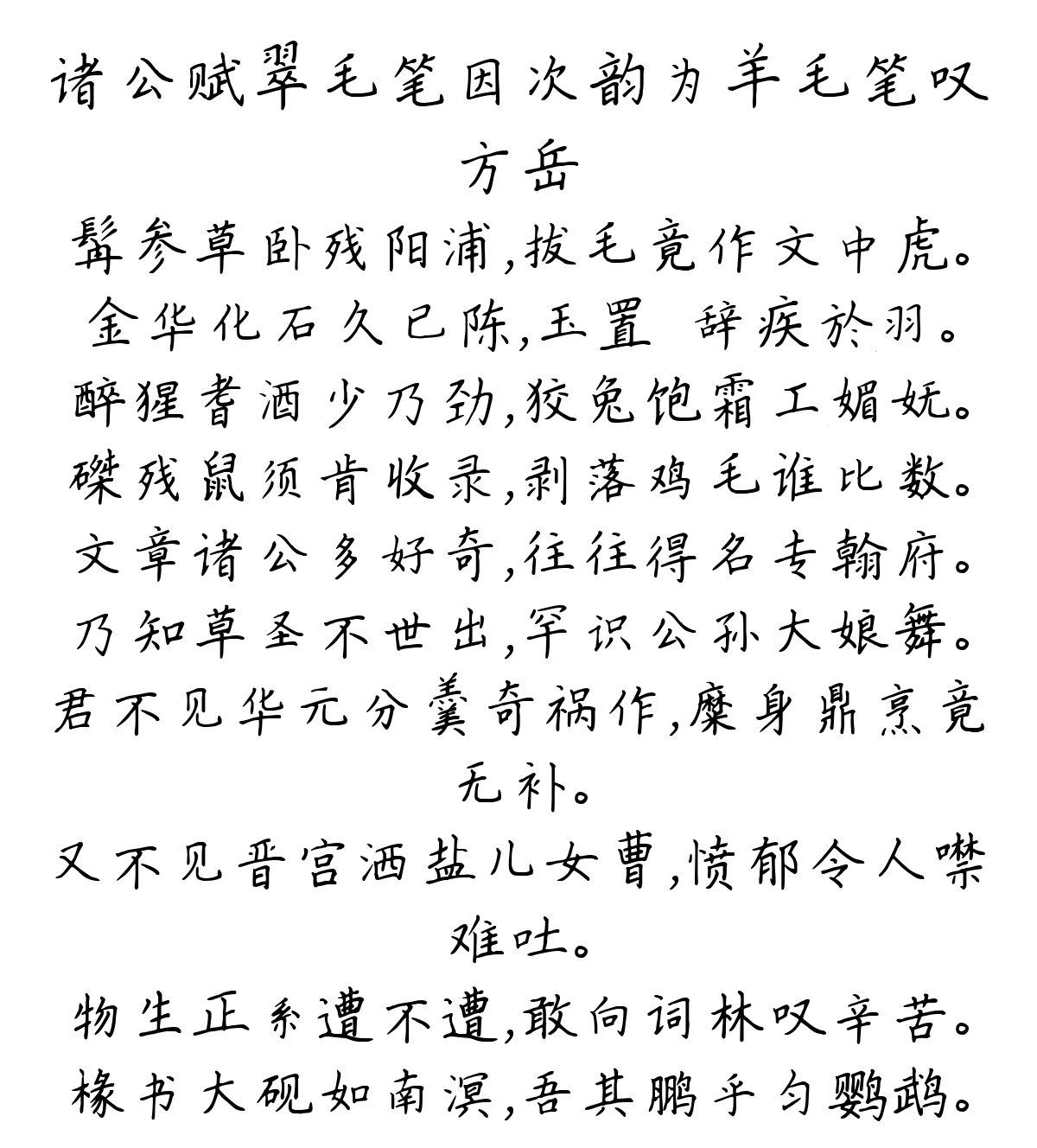

诸公赋翠毛笔因次韵为羊毛笔叹

髯参草卧残阳浦,拔毛竟作文中虎。

金华化石久已陈,玉置摛辞疾於羽。

醉猩耆酒少乃劲,狡兔饱霜工媚妩。

磔残鼠须肯收录,剥落鸡毛谁比数。

文章诸公多好奇,往往得名专翰府。

乃知草圣不世出,罕识公孙大娘舞。

君不见华元分羹奇祸作,糜身鼎烹竟无补。

又不见晋宫洒盐儿女曹,愤郁令人噤难吐。

物生正系遭不遭,敢向词林叹辛苦。

椽书大砚如南溟,吾其鹏乎匀鹦鹉。

髯参草卧残阳浦,拔毛竟作文中虎。

金华化石久已陈,玉置摛辞疾於羽。

醉猩耆酒少乃劲,狡兔饱霜工媚妩。

磔残鼠须肯收录,剥落鸡毛谁比数。

文章诸公多好奇,往往得名专翰府。

乃知草圣不世出,罕识公孙大娘舞。

君不见华元分羹奇祸作,糜身鼎烹竟无补。

又不见晋宫洒盐儿女曹,愤郁令人噤难吐。

物生正系遭不遭,敢向词林叹辛苦。

椽书大砚如南溟,吾其鹏乎匀鹦鹉。

胡须参杂着像在残阳映照的水边草丛中躺卧,拔掉毛发竟然能成为文章中的老虎。

金华的化石已经很久远成为过去,玉器放置着铺陈辞藻迅速如飞。

醉倒的猩猩喝了酒之后力气才大起来,狡猾的兔子饱经风霜后善于谄媚妖冶。

切碎残损的鼠须才肯收录,剥落的鸡毛谁去比量计数。

写文章的诸位先生大多有好奇之心,往往因这而能在翰林院扬名。

才知道书法大师不是每个时代都能出现,很少有人能真正懂得公孙大娘的舞蹈。

你没看见华元分羹导致奇祸发生,自身被煮在鼎中最终也无济于事。

又没看见晋宫那些如撒盐般的儿女辈,愤恨抑郁让人难以开口说出。

事物的产生关键在于遭遇与否,怎敢向文苑感叹辛苦。

像南溟那么大的椽笔和大砚,我大概是那大鹏而不是小小的鹦鹉啊。