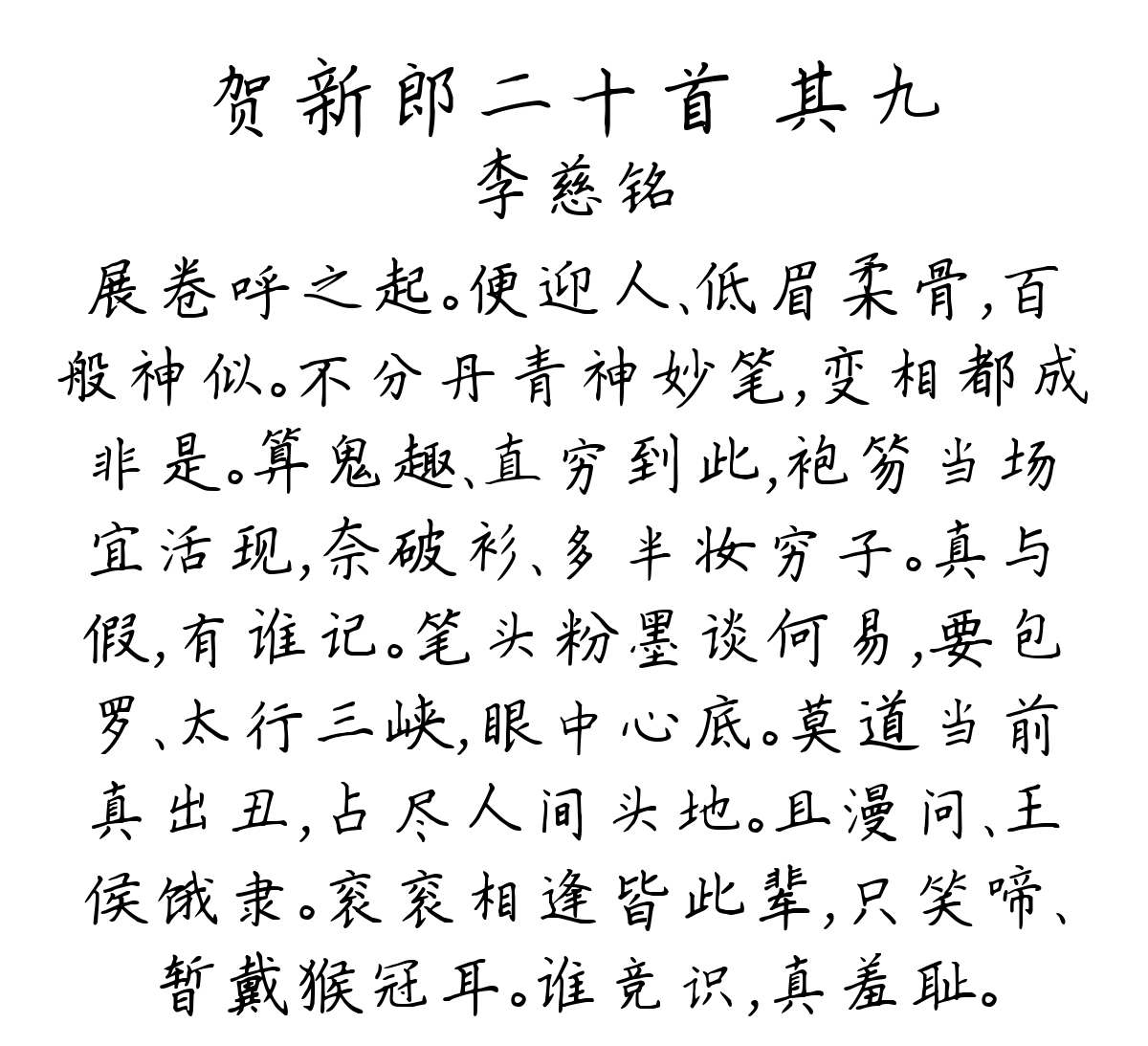

贺新郎二十首 其九

展卷呼之起。便迎人、低眉柔骨,百般神似。不分丹青神妙笔,变相都成非是。算鬼趣、直穷到此,袍笏当场宜活现,奈破衫、多半妆穷子。真与假,有谁记。笔头粉墨谈何易,要包罗、太行三峡,眼中心底。莫道当前真出丑,占尽人间头地。且漫问、王侯饿隶。衮衮相逢皆此辈,只笑啼、暂戴猴冠耳。谁竞识,真羞耻。

展卷呼之起。便迎人、低眉柔骨,百般神似。不分丹青神妙笔,变相都成非是。算鬼趣、直穷到此,袍笏当场宜活现,奈破衫、多半妆穷子。真与假,有谁记。笔头粉墨谈何易,要包罗、太行三峡,眼中心底。莫道当前真出丑,占尽人间头地。且漫问、王侯饿隶。衮衮相逢皆此辈,只笑啼、暂戴猴冠耳。谁竞识,真羞耻。

展开画卷叫它起来。

它就迎着人、低着眉有着柔软的姿态,各种神情都很相似。

不管那绘画技艺多么神妙的画笔,变了样子都成了不是原来的样子。

算起来这鬼魅趣味、简直到了这种地步,穿着官袍拿着笏板当场应该鲜活呈现,怎奈那破旧的衣衫、大多是装扮那穷小子。

真的和假的,又有谁记得呢。

在笔头上摆弄粉墨哪里是那么容易的,要包罗、太行和三峡,眼里和心中所想。

不要说当下真的出丑了,占尽了人间的首要地位。

暂且不要问那些王侯和挨饿的奴隶。

众多相逢的都是这类人,只是嬉笑啼哭、暂时戴着猴帽子罢了。

谁又能真正认识到,这真正的羞耻呢。