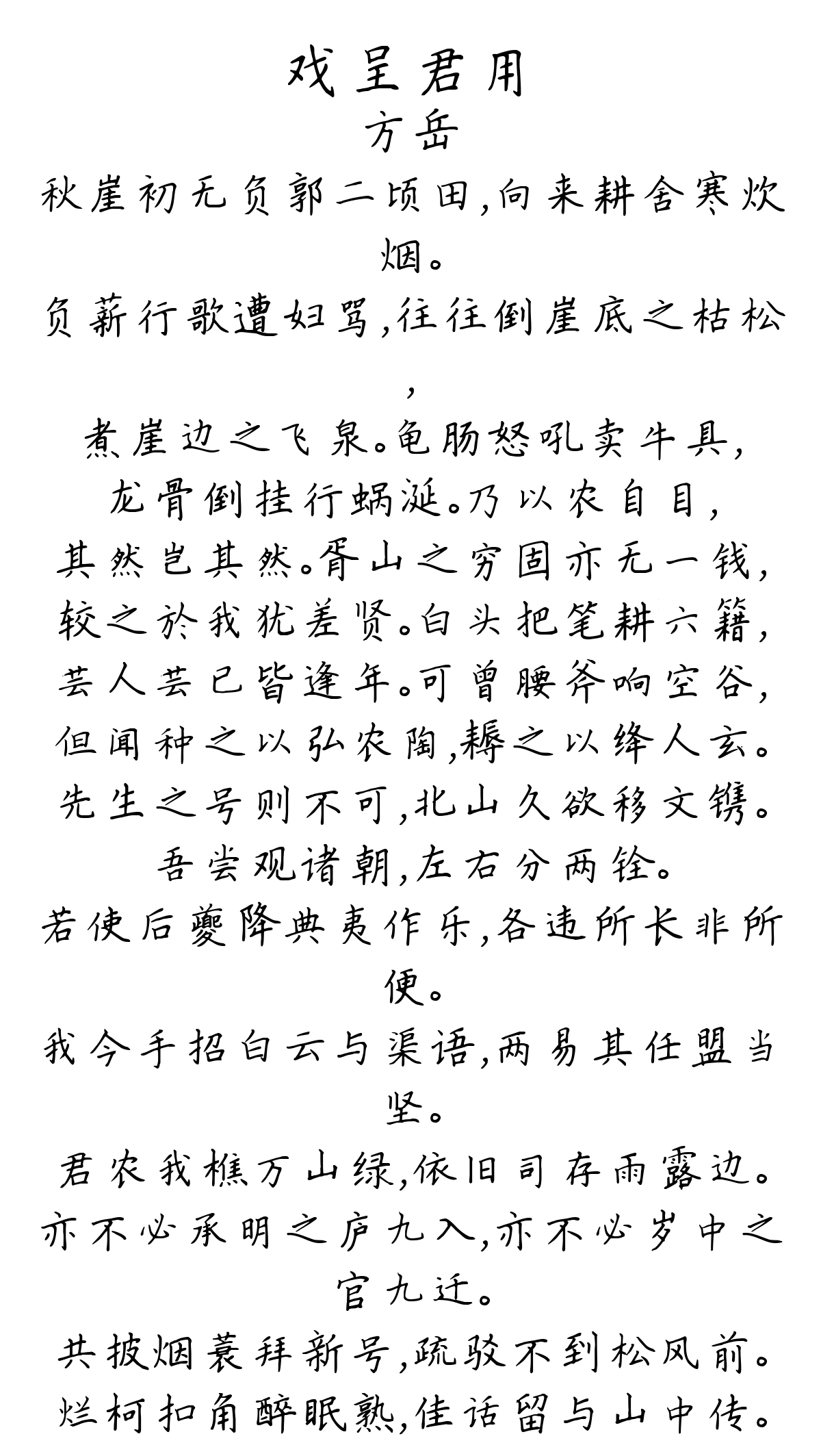

戏呈君用

秋崖初无负郭二顷田,向来耕舍寒炊烟。

负薪行歌遭妇骂,往往倒崖底之枯松,

煮崖边之飞泉。龟肠怒吼卖牛具,

龙骨倒挂行蜗涎。乃以农自目,

其然岂其然。胥山之穷固亦无一钱,

较之於我犹差贤。白头把笔耕六籍,

芸人芸已皆逢年。可曾腰斧响空谷,

但闻种之以弘农陶,耨之以绛人玄。

先生之号则不可,北山久欲移文镌。

吾尝观诸朝,左右分两铨。

若使后夔降典夷作乐,各违所长非所便。

我今手招白云与渠语,两易其任盟当坚。

君农我樵万山绿,依旧司存雨露边。

亦不必承明之庐九入,亦不必岁中之官九迁。

共披烟蓑拜新号,疏驳不到松风前。

烂柯扣角醉眠熟,佳话留与山中传。