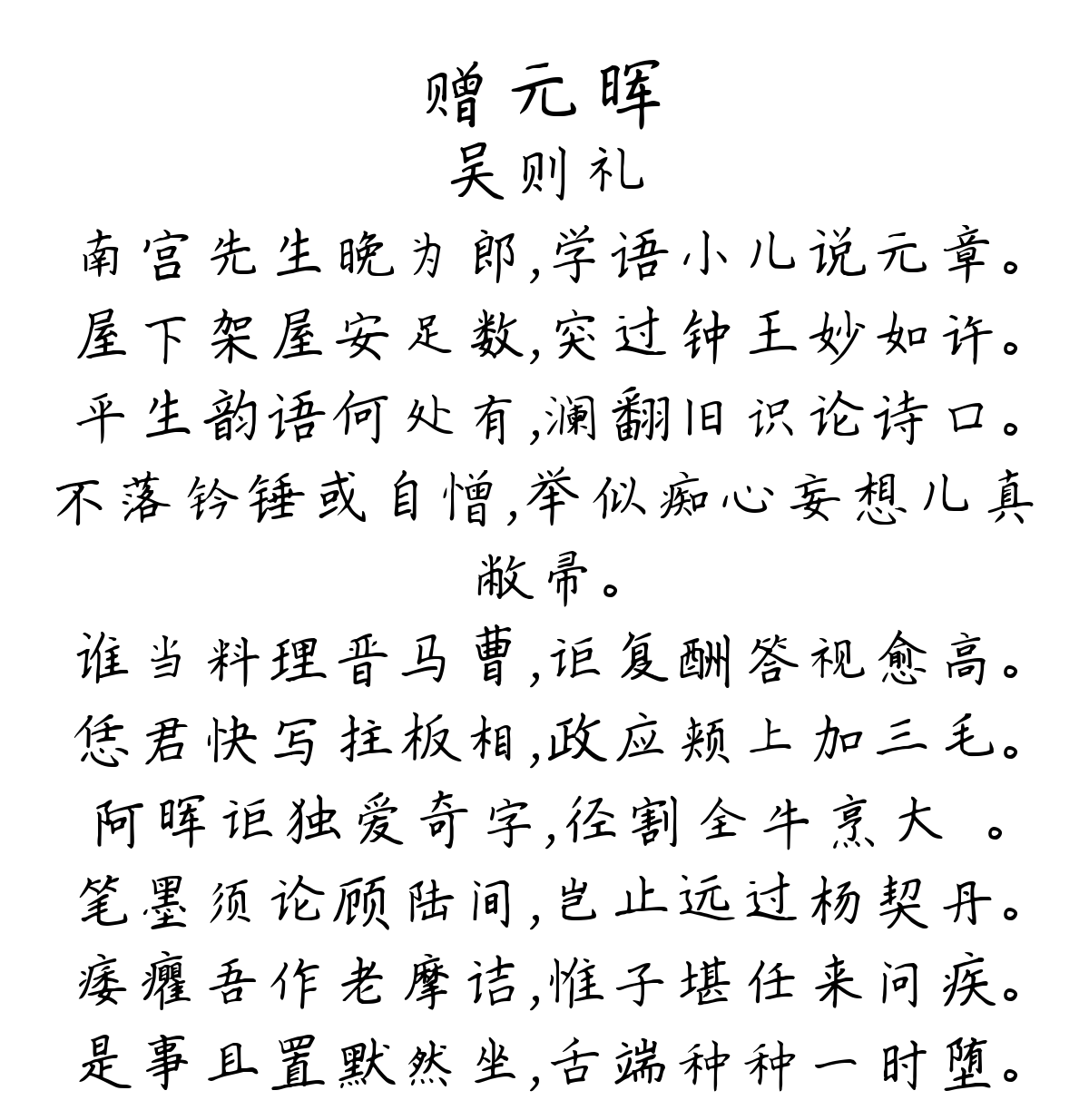

赠元晖

南宫先生晚为郎,学语小儿说元章。

屋下架屋安足数,突过钟王妙如许。

平生韵语何处有,澜翻旧识论诗口。

不落钤锤或自憎,举似痴心妄想儿真敝帚。

谁当料理晋马曹,讵复酬答视愈高。

恁君快写拄板相,政应颊上加三毛。

阿晖讵独爱奇字,径割全牛烹大胾。

笔墨须论顾陆间,岂止远过杨契丹。

痿癯吾作老摩诘,惟子堪任来问疾。

是事且置默然坐,舌端种种一时堕。

南宫先生晚为郎,学语小儿说元章。

屋下架屋安足数,突过钟王妙如许。

平生韵语何处有,澜翻旧识论诗口。

不落钤锤或自憎,举似痴心妄想儿真敝帚。

谁当料理晋马曹,讵复酬答视愈高。

恁君快写拄板相,政应颊上加三毛。

阿晖讵独爱奇字,径割全牛烹大胾。

笔墨须论顾陆间,岂止远过杨契丹。

痿癯吾作老摩诘,惟子堪任来问疾。

是事且置默然坐,舌端种种一时堕。

南宫先生晚年担任郎官,学说话的小孩子说着元章。

在屋下架屋哪里值得称道,远远超过钟繇、王羲之奇妙到如此地步。

他一生的韵文在哪里有呢,像波澜翻滚用旧有的知识谈论诗的口吻。

不落入旧有的模式或许自己就厌恶,拿出来就像痴心妄想的人真把破旧的扫帚当宝贝。

谁应当料理晋代的马曹之事呢,岂能再回应反而看得更高。

任凭您赶快写出像拄杖和木板那样的样子,正应该在脸颊上加上三根毛。

阿晖难道只是喜爱奇特的字,直接分割整头牛来烹饪大块的肉。

笔墨应该在顾恺之和陆探微之间衡量,哪里只是远远超过杨契丹。

我瘦弱得像老摩诘,只有您能够担当前来探病。

这事暂且放下默默地坐着,舌尖上的种种话语一时都停止了。