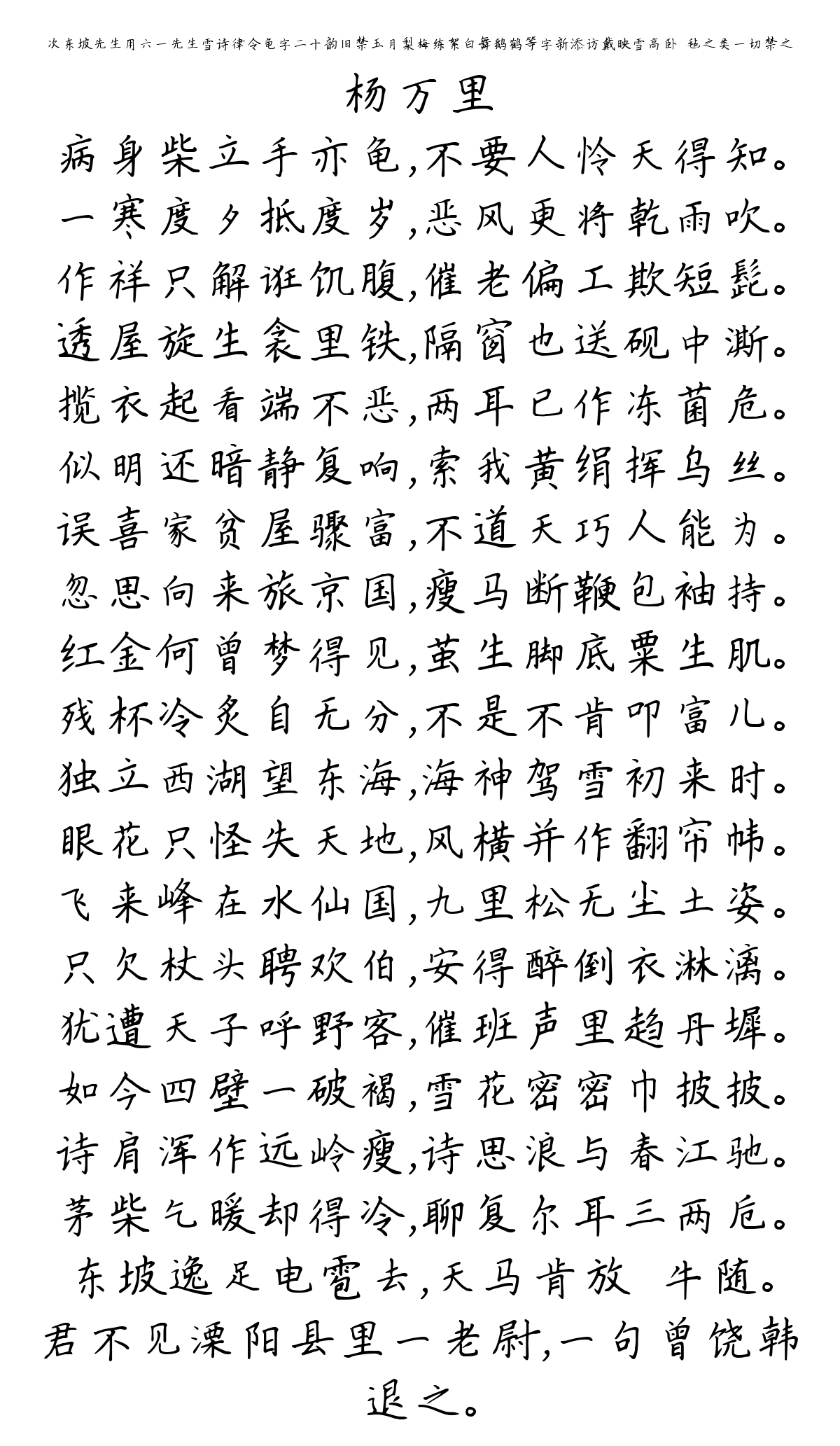

次东坡先生用六一先生雪诗律令龟字二十韵旧禁玉月梨梅练絮白舞鹅鹤等字新添访戴映雪高卧齧毡之类一切禁之

病身柴立手亦龟,不要人怜天得知。一寒度夕抵度岁,恶风更将乾雨吹。作祥只解诳饥腹,催老偏工欺短髭。透屋旋生衾里铁,隔窗也送砚中澌。揽衣起看端不恶,两耳已作冻菌危。似明还暗静复响,索我黄绢挥乌丝。误喜家贫屋骤富,不道天巧人能为。忽思向来旅京国,瘦马断鞭包袖持。红金何曾梦得见,茧生脚底粟生肌。残杯冷炙自无分,不是不肯叩富儿。独立西湖望东海,海神驾雪初来时。眼花只怪失天地,风横并作翻帘帏。飞来峰在水仙国,九里松无尘土姿。只欠杖头聘欢伯,安得醉倒衣淋漓。犹遭天子呼野客,催班声里趋丹墀。如今四壁一破褐,雪花密密巾披披。诗肩浑作远岭瘦,诗思浪与春江驰。茅柴乞暖却得冷,聊复尔耳三两卮。东坡逸足电雹去,天马肯放氂牛随。君不见溧阳县里一老尉,一句曾饶韩退之。