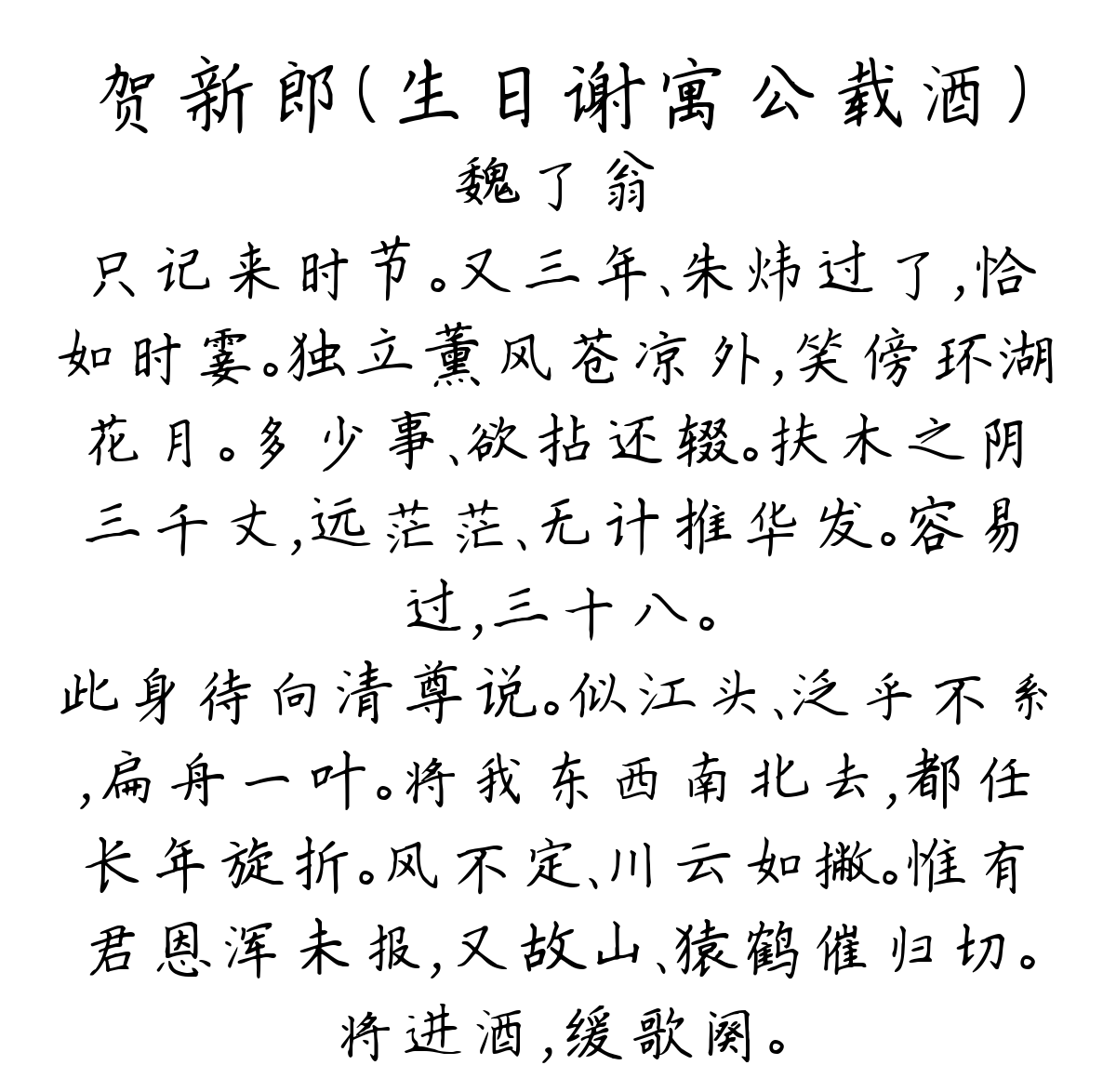

贺新郎(生日谢寓公载酒)

只记来时节。又三年、朱炜过了,恰如时霎。独立薰风苍凉外,笑傍环湖花月。多少事、欲拈还辍。扶木之阴三千丈,远茫茫、无计推华发。容易过,三十八。

此身待向清尊说。似江头、泛乎不系,扁舟一叶。将我东西南北去,都任长年旋折。风不定、川云如撇。惟有君恩浑未报,又故山、猿鹤催归切。将进酒,缓歌阕。

只记来时节。又三年、朱炜过了,恰如时霎。独立薰风苍凉外,笑傍环湖花月。多少事、欲拈还辍。扶木之阴三千丈,远茫茫、无计推华发。容易过,三十八。

此身待向清尊说。似江头、泛乎不系,扁舟一叶。将我东西南北去,都任长年旋折。风不定、川云如撇。惟有君恩浑未报,又故山、猿鹤催归切。将进酒,缓歌阕。

只记得来的时候。

又过了三年,朱红色的光已经过去,就好像一瞬间。

独自站立在带着香气的风的苍凉之外,笑着依傍着环绕湖水的花和月。

许多事情,想要拿起却又停下。

扶桑的树阴有三千丈,遥远而茫茫,没办法阻止白发的催生。

很容易就过去了,已经三十八岁了。

这身躯等待向清酒之杯诉说。

就像江头,飘飘然没有束缚,如同一叶扁舟。

带着我向东西南北而去,都任凭长时间的辗转曲折。

风不固定,山川的云如同撇出去的笔画。

只有君王的恩情还完全没有报答,又有故乡的山林和猿鹤急切地催促归去。

举起酒杯,慢慢地歌唱完这一阕。