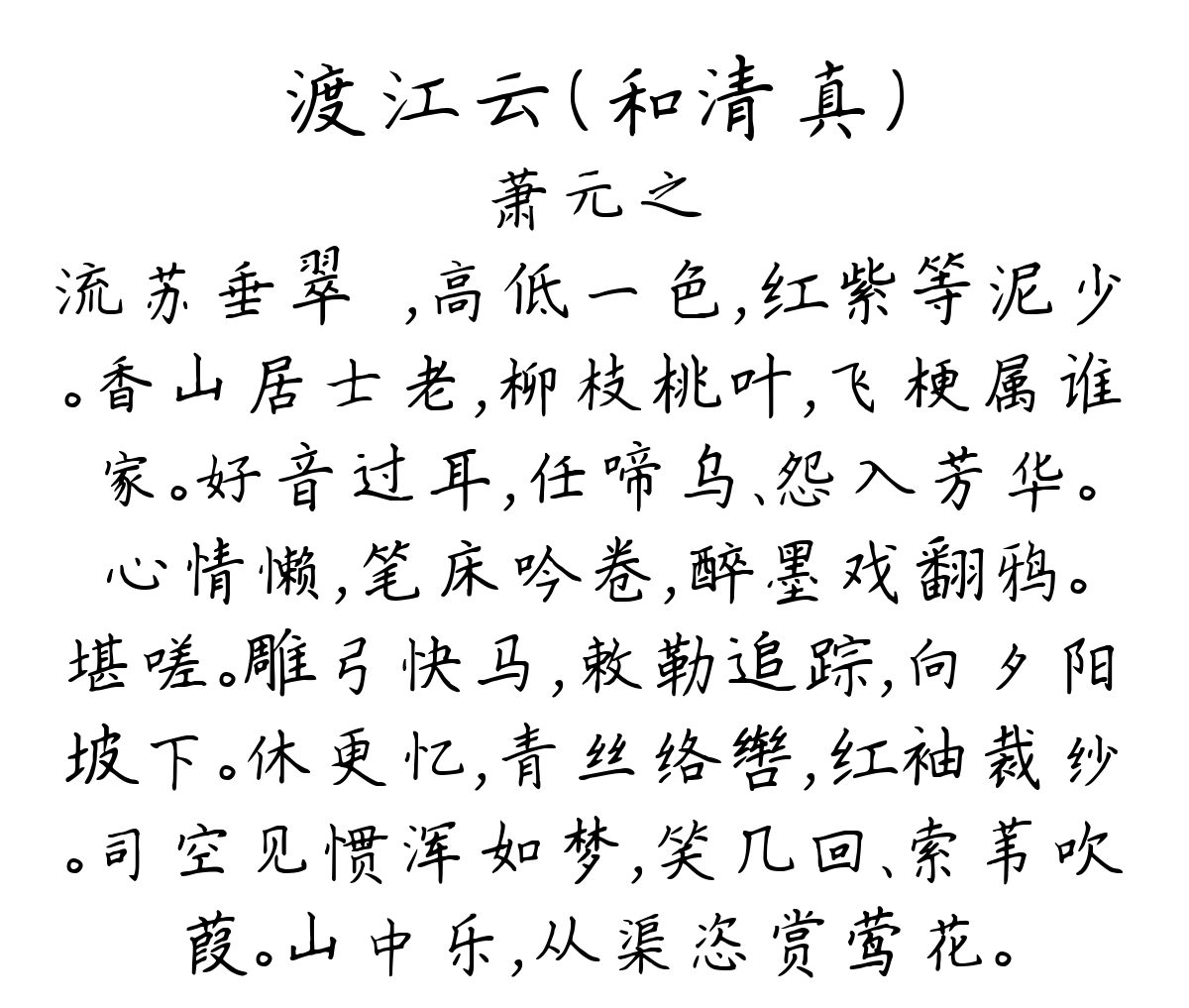

渡江云(和清真)

流苏垂翠幰,高低一色,红紫等泥少。香山居士老,柳枝桃叶,飞梗属谁家。好音过耳,任啼乌、怨入芳华。心情懒,笔床吟卷,醉墨戏翻鸦。

堪嗟。雕弓快马,敕勒追踪,向夕阳坡下。休更忆,青丝络辔,红袖裁纱。司空见惯浑如梦,笑几回、索苇吹葭。山中乐,从渠恣赏莺花。

流苏垂翠幰,高低一色,红紫等泥少。香山居士老,柳枝桃叶,飞梗属谁家。好音过耳,任啼乌、怨入芳华。心情懒,笔床吟卷,醉墨戏翻鸦。

堪嗟。雕弓快马,敕勒追踪,向夕阳坡下。休更忆,青丝络辔,红袖裁纱。司空见惯浑如梦,笑几回、索苇吹葭。山中乐,从渠恣赏莺花。

华丽的流苏垂在华丽的车帷上,高低都是同样的颜色,红紫之色如同泥土般平常。

香山居士已经老去,柳枝桃叶,那飞落的枝梗又属于谁家呢。

好听的声音在耳边经过,任凭啼叫的乌鸦,哀怨地融入这美好的年华。

心情懒散,在笔架和诗卷旁,醉意中随意挥洒笔墨像乌鸦翻动。

可叹啊。

骑着快马挽着雕弓,追逐着敕勒,奔向夕阳西下的山坡。

不要再回忆,那用青丝做马辔,红袖裁纱的时光了。

那些曾经司空见惯的事情如同梦境一般,笑了几回,就像去寻找芦苇吹葭叶。

在山中的快乐,任凭他尽情地欣赏黄莺和鲜花。